Recibe con la solicitud acostumbrada al encargado de producción. Como todos los lunes se levanta para acompañarlo a su despacho y recibir instrucciones para los informes de la semana. S y T aprovechan para comentar el caso y especular con posibilidades disparatadas y burlescas que revelan la mezcla de incomprensión y desdén que desde hace tiempo sienten hacia su colega, sentimiento del que por cierto no se sienten culpables o siquiera responsables pues, a su parecer, no hace más que reflejar de modo defensivo un parejo parecer de B respecto a sus colegas. Y esto siempre según la opinión de ellos, porque lo cierto es que el pobre B suele limitarse a hacer su trabajo lo mejor que sabe o puede sin meterse en mayores berenjenales y, cierto es también, no prodigarse socialmente con sus compañeros de trabajo, S y T, con los que comparte oficina. B les echa un vistazo antes de volver a enfocar la espalda de su superior.

S aduce exceso de trabajo y T se pregunta para qué tantas posibles horas extras en casa. T compensa su abstruso vocabulario con una imaginación algo desbocada que lo lleva a prorrumpir en carcajadas cuando se le presenta ante los ojos, como sobre una pantalla de cine, el escuálido esqueleto de B pujando y debatiéndose sobre el/los rollizo/s cuerpo/s de una o varias meretrices, en improbable amasijo carnal, y escapando con la llegada del amanecer, perseguido por las profesionales y algún proxeneta de cadena de oro ondeante sobre los prominentes, picudos ojales de una camisa estampada con flores y desabotonada hasta el ombligo, del local que T identifica con uno de carreteras con tubos fluorescentes de colores de los que pueden verse a mitad de camino de aquella casa en la que estuvieron escuchando a un hipnotizador borracho que decía haber llevado a cabo su última actuación en la ciudad y que insistía, no supieron por qué, en intitularse a sí mismo como hipnotista, y quien los llamó por cierto esa misma mañana para seguir ofreciéndoles sus servicios, quizás porque le duraba la melopea o porque no habían acabado de reparar en el hecho de que hacía tiempo que el buen hombre había perdido el juicio. S, que equilibra su vocabulario con una fantasía nula y una lógica deductiva que él no dudaría en calificar de intachable, decide que de cualquier forma deben volver al trabajo.

Cuando vuelve cargado con un par de abultadas carpetas, a la atención impertinente que sus compañeros le dedican responde con una sonrisa que pretende condescendiente y que acaso remeda, como mucho, el rostro de algún actor mudo de los que tantas buenas horas les hicieran pasar a Edipa y a él en el lejano paraíso de su infancia, y que le achica la mirada aureolada con ojeras antes de sentarse, extender papeles en la mesa y, lápiz en ristre, sumergirse en la labor.

Durante el breve descanso para el almuerzo, en una cafetería sita enfrente del edificio de la empresa, B se queda adormilado sobre las vaharadas de su café con leche; con una media luna de crema en una mano y sosteniendo con la otra su cabeza revive unos instantes, con los ojos cerrados y en una ráfaga de ensoñación diurna, la noche anterior y el momento en que el silencio del patio de vecinos al que da la ventana de su dormitorio es roto de pronto por el ruido de una máquina de escribir de las antiguas que nace y continúa rítmico y martilleante el resto de la noche condenándolo a la vigilia.

Alguien le da un codazo y lo despierta: es el encargado de producción, acompañado del gerente de planta, quien parece no haber reparado en él, y le guiña un ojo para que mantenga las apariencias antes de desaparecer por la puerta de salida. En una esquina de la barra, S y T dejan de reír y miran hacia otro lado, mal disimulados. Fingiendo no haberse quedado dormido, atropella sus movimientos para continuar con su desayuno y está a punto de lanzar el bollo al otro extremo del local y de derramarse el café sobre los pantalones.

Cena solo en casa, esa noche. Pollo.

El día se le ha hecho largo, muy largo, y ahora le duele la cabeza.

En la televisión de su dormitorio, poco más tarde, ve las noticias y luego lee un rato. El patio de vecinos permanece mudo salvo por algún trajín de vajillas que son recogidas y apiladas con restallar de loza en el restaurante de abajo. Pero basta con que le lleguen las primeras neblinas del sueño para que regrese el ruido de la máquina de escribir superponiéndose a los otros y le impida dormir otra vez, antes de cerrar inútilmente las cortinas del dormitorio (pues la ausencia de las luces del vecindario no le ayudará a conciliar el sueño).

Mientras se viste y pone la cafetera al fuego cesa el ruido de la máquina de escribir. Oye unos pasos tranquilos recorriendo el perímetro del techo de su dormitorio, como de alguien que cavila y la naturaleza de sus cavilaciones le impide estarse quieto. Así que es muy posible que quien perturba su sueño viva en el mismo piso de arriba.

No logra localizar a la portera, el muchacho que suele hacerle los recados le cuenta sin levantar la mirada de su pequeña consola portátil de videojuegos que ha salido a la pescadería. Sale del edificio y coge el autobús.

Al caer la tarde, B vuelve a casa agotado y deprimido, sin ganas de cenar y con un sueño invencible. Aún así, pica en el timbre de la portera. Ésta le abre la puerta.

La portera y B apenas han entrecruzado cuatro o cinco frases en todo el tiempo que B vive aquí, en su mayor parte –cuatro, quizás cinco- sobre el tiempo, y alguna que otra vez sobre el horario de bajada de las basuras, pues alguna vez B pretendió depositar por la mañana un par de bolsas en el pequeño contenedor de la puerta, antes de ir a trabajar; el incidente no pareció agriar su relación, y ahora la mujer revisa su aspecto de arriba abajo, sin detenerse especialmente en su camisa, tras invitarle a pasar. Un olor a verdura hervida invade la casa.

La portera y B apenas han entrecruzado cuatro o cinco frases en todo el tiempo que B vive aquí, en su mayor parte –cuatro, quizás cinco- sobre el tiempo, y alguna que otra vez sobre el horario de bajada de las basuras, pues alguna vez B pretendió depositar por la mañana un par de bolsas en el pequeño contenedor de la puerta, antes de ir a trabajar; el incidente no pareció agriar su relación, y ahora la mujer revisa su aspecto de arriba abajo, sin detenerse especialmente en su camisa, tras invitarle a pasar. Un olor a verdura hervida invade la casa.-Llega usted a tiempo para cenar. Siempre cocino en abundancia, lo que me sobra lo guardo para el día siguiente o se lo doy a mi gatos, que comen de todo, ¿sabe usted?

B declina sentarse en la silla de anea que la mujer le ofrece y carraspea antes de intentar sonar convincente y determinante pese a su evidente estado de agotamiento físico y mental.

-Verá, señora, es que hay un problema en el que usted, como casera del inmueble, quizás pueda mediar para que se resuelva con prontitud…

-Yo creo que usted no ve nunca la tele –continúa con cierta duda, reflejando la de su interlocutor, pero tomando acto seguido, nuevamente, carrerilla-. La otra tarde subí con un electricista a la azotea para abrirle la caja de controles del ascensor… Seguro que ni se ha dado cuenta de que llevamos varias semanas sin ascensor, porque siempre sube y baja andando…

-No se moleste, señor, no me considere una entrometida. Comprendo que soy una persona que se aburre mucho –“en todo caso”, pensó B, “eso es algo que quizás pueda comprender yo, aunque eso no quiere decir que lo disculpe”- y aunque usted no se lo crea, el hecho de que mi difunto marido no me haya dejado ningún hijo que llene de dicha mi vejez me lleva casi sin darme cuenta a preocuparme en exceso por el bienestar de mis semejantes, y mis semejantes más próximos, aquellos que más próximos siento, porque yo soy una mujer formal, son los inquilinos de este edificio…

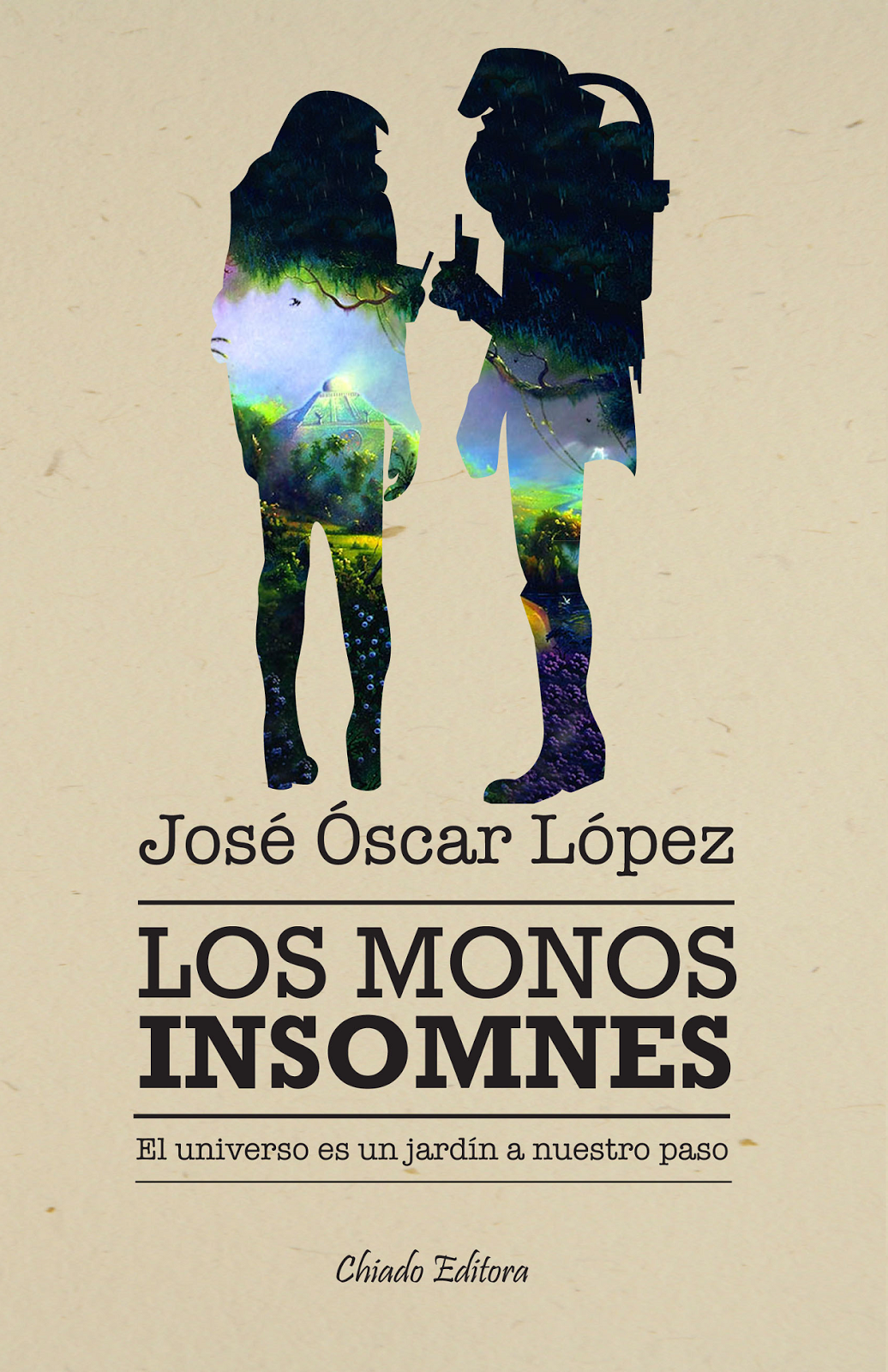

Ventajas de la novela rosa, se dice. Las revelaciones nunca vienen solas, piensa unos segundos después de encender la televisión en el dormitorio y subirle un poquito el volumen, decidido a no cenar (si es que finalmente le entran ganas, pues lo duda) hasta que no resuelva el conflicto con su nuevo vecino, se tratase de un novelista rosa o de un fiscal subalterno (viniéndole a las mientes esta última posibilidad de forma automática, al ser lo primero que escuchó del aparato: era el parlamento del final de un episodio de una serie policíaca), echándose a cavilar acerca de las posibilidades de expresarle el perjuicio que sus nocturnas costumbres le ocasionaban. Pero no llegó mucho más lejos en éstas, pues tras una de las vueltas que daba en torno al dormitorio, hablando consigo mismo, vio que en la pantalla del aparato, tras los títulos de crédito de la serie y las cortinillas de arranque de un avance informativo, enfocaban la portada del libro que la portera le prestara y que supuestamente había escrito su vecino. Se acerca al aparato y sube el volumen.

Ventajas de la novela rosa, se dice. Las revelaciones nunca vienen solas, piensa unos segundos después de encender la televisión en el dormitorio y subirle un poquito el volumen, decidido a no cenar (si es que finalmente le entran ganas, pues lo duda) hasta que no resuelva el conflicto con su nuevo vecino, se tratase de un novelista rosa o de un fiscal subalterno (viniéndole a las mientes esta última posibilidad de forma automática, al ser lo primero que escuchó del aparato: era el parlamento del final de un episodio de una serie policíaca), echándose a cavilar acerca de las posibilidades de expresarle el perjuicio que sus nocturnas costumbres le ocasionaban. Pero no llegó mucho más lejos en éstas, pues tras una de las vueltas que daba en torno al dormitorio, hablando consigo mismo, vio que en la pantalla del aparato, tras los títulos de crédito de la serie y las cortinillas de arranque de un avance informativo, enfocaban la portada del libro que la portera le prestara y que supuestamente había escrito su vecino. Se acerca al aparato y sube el volumen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario