(Contrahomenaje al Vizconde de Lascano Tegui)

Quien escribió, además, dos libros de poemas: el destino quiso para ellos un final predeterminado, al menos, por él. Uno lo arrojó al Sena y otro al Támesis en dos sendas noches bajo la influencia del hada verde o absenta. Con estos antecedentes debía haber capturado mi absoluta atención, pues ahí, imaginaba aconsejándome a mi amigos y mis editores, había un buen libro; pero yo cada vez estaba menos por la labor debido a tres circunstancias en un grado diverso de justificación posible, a saber: la más sensata, que todo podía acabar resultando una patraña evidente en cuanto despejase un par de incógnitas y así el caso perdiese todo su misterio; la más paranoica, que la patraña, la broma, me podía estar dedicada porque alguien sospechaba un mínimo interés inicial por mi parte y cuanto más me involucrase en el caso, más haría el ridículo; la más irreal y fantasmagórica, la que hizo que entendiese que ya no podía, a pesar de todo, dar marcha atrás, que el destino de cualquier trabajo escrito en torno a su figura podía resultar equivalente al de sus obras.

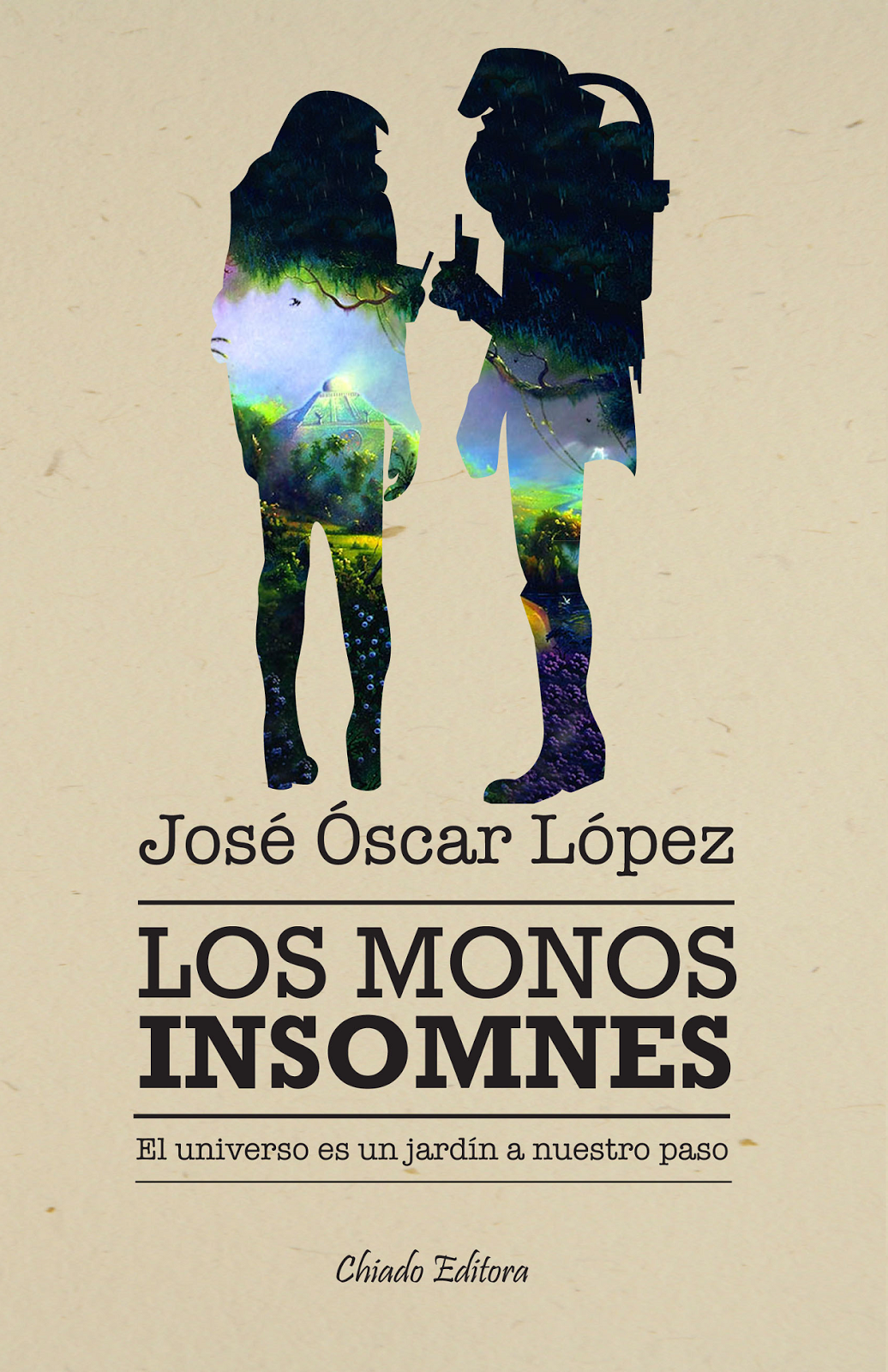

-No lo entiendo –dijo al rato, una vez hechas las presentaciones y aclaraciones pertinentes, cuando le conté los detalles de su leyenda y mi propósito de relatarlas de forma fehaciente, tras levantarse e invitarme a mí también a hacerlo para acompañarle hasta su biblioteca y regalarme, dedicado, uno de sus numerosos libros envueltos en amables portadas: ocupaban en exclusiva tres estantes del salón-. No lo entiendo, de veras, porque llevo viviendo en Abanilla toda mi vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario